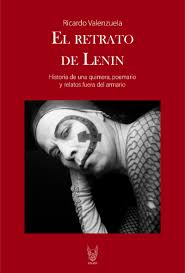

“El Retrato de Lenin. Historia de una quimera, poemario y relatos fuera del armario”

- 4 Horas, 8 Minutos

- ElSiglo.cl

- Noticias

“El Retrato de Lenin. Historia de una quimera, poemario y relatos fuera del armario”

Comentario al libro de Ricardo Valenzuela, de reciente aparición. No se trata de sus propias memorias, sino que de la construcción de la memoria de un narrador chileno, comunista, homosexual que ingresa en la década de los 60 a las Juventudes Comunistas, militando y ocupando importantes responsabilidades durante la Unidad Popular y la lucha contra la dictadura civil-militar. La obra recorre la vida militante de un ser humano que, más allá de su orientación sexual, como buen “muchacho del siglo XX” asqueado de las injusticias, luego de que una niña fuera asesinada en una población por fuerzas policiales, decide ingresar a las Juventudes Comunistas.

Juan Pablo Ciudad. Abogado. 23/4/2025. “El retrato de Lenin” es en más de un sentido una obra internamente diversa y variante. Lo es porque como libro integra una novela, poemas y microcuentos, por tanto diversos géneros que se combinan para expresar las íntimas inquietudes, vivencias, oídas y deseos del autor. Lo es también porque combina de forma no lineal distintos tiempos históricos sin necesariamente advertir al lector de este cambio de epocalidad del hablante. En términos de su contenido lo es porque reúne distintas historias, relatos y evocaciones, que logran representar las emociones que marcaron el compás de los sucesos acaecidos durante las décadas del 60 a fines de los 80, con unas pinceladas difuminadas de la actualidad.

Se trata de un libro ágil y dinámico, con una lectura entretenida, algo que no siempre logran provocar los libros surgidos desde la ficción y el testimonio propio.

En la novela “El retrato de Lenin” por sobre todo resalta que se encuentra permeado por la memoria y las características propias de ella. Es decir, es fragmentario y cambiante en la voz narrativa. A veces se escribe en primera persona, a veces en tercera, esto va y viene en la complexión del texto. Este modo de escribir imita a la memoria, que recuerda de forma no lineal, a través de chispazos parciales. Esta característica, a contrario sensu de lo que pudiera pensarse, le da un sabor más intenso a realidad y humaniza la lectura, permitiéndonos no solo situarnos frente a un texto, sino que también al interior de una mente que opera como opera la humana memoria.

Esta característica es asombrosa, sabiendo, como he podido saberlo, a través de la conversación con el autor, que no se trata de sus propias memorias, sino que de la construcción de la memoria de un narrador chileno, comunista, homosexual que ingresa en la década de los 60 a las Juventudes Comunistas, militando y ocupando importantes responsabilidades durante la Unidad Popular y la lucha contra la dictadura civil-militar; personaje que integra un cumulo de historias, vivencias y relatos que provienen de un conjunto de compañeros desarrolladas en una narración faccionada.

Es decir, el autor en una historia compendia un varios relatos para configurar dos personajes homosexuales, marxistas y militante del anti imperialismo y la lucha por la liberación de los pueblos, que personalmente interpreto como un valioso reconocimiento y homenaje a los tantos y tantas compañeros y compañeras pertenecientes a la diversidad sexual y militantes del PC y de las izquierdas, que dieron su vida y sus mejores años por la construcción de la justicia social, la igualdad y la liberación de toda forma de atadura, opresión y discriminación.

A continuación, si me permiten, quisiera destacar algunos episodios particularmente sensibles, claramente representados y logrados:

En la primera parte, se representa una imagen que conecta muy bien con un lector de la diversidad sexual criado en el seno de una familia con un líder más ortodoxo del movimiento sindical, señalando que genera en él la necesidad de “alejarse de la casa paterna y las fustigación de que se interesaran tanto en sus asuntos sentimentales”, señalando que su padre “buscaba moldearme a su imagen y semejanza”.

La obra recorre la vida militante de un ser humano que, más allá de su orientación sexual, como buen “muchacho del siglo XX” asqueado de las injusticias, luego de que una niña fuera asesinada en una población por fuerzas policiales, decide ingresar a las Juventudes Comunistas y se enfila en un conjunto de trabajos voluntarios que le van contribuyendo a formar el carácter, conocerse, desarrollar sus habilidades y transformar la realidad al paso de su propia transformación.

El clamor por justicia, vivienda, trabajo y educación que resonaba desde el norte al sur del país lo lleva a involucrarse en la organización del partido y asumir tareas y responsabilidades.

Ocupado en estos asuntos – señala- “olvidaba o hundía en lo profundo de mi consciencia lo que aún no había tenido el valor de reconocer. Escabullía el momento de enfrentar esa realidad. Mi atracción hacia los hombres la palpaba en mi cuerpo. Me sentía viril pero mis reacciones me delataban. Se me hacía inevitable tornar la vista y experimentar interés cuando una figura viril atrayente se cruzaba en mi camino o como la vergüenza que sentí la vez que fui incapaz de controlar la erección en las duchas del regimiento y verme sometido a las burlas de mis compañeros. Sabía que mi condición no era compatible con la supuesta moral comunista, por lo que continué escondiendo lo que sentía.”

Capítulos más adelante, nos señala:

“Con el tiempo había entendido que también los comunistas eran reflejo de la sociedad de su época. El machismo y la homofobia los había contagiado igual que al resto. Miró el retrato y se preguntó ¿Que diría él de todo esto?” haciendo referencia al Retrato de Lenin que lo acompañaba.”

Esa sería, quizá, como no pocos, su primera experiencia en la clandestinidad.

Esta misma autocensura vive cuando su compañero y amor se le confiesa, sin capacidad inmediata de poder confesarle su mutuo sentimiento:

“Omar formaba parte del reciente aparato militar de la Jota. Fue una sorpresa enterarnos que seríamos parte del mismo grupo que viajaría a Moscú a prepararse en técnicas de inteligencia. Era ingeniero matemático. Sus facciones, sus ojos negros saltones y su pelo corto rizado denotaban su descendencia árabe. Teníamos la misma edad, veinte y tres años. En la capital moscovita compartimos habitación. Usando mis influencias, me las había ingeniado para cambiar la distribución original. Cuando se lo hice saber, su respuesta fue sorpresiva y mis mejillas al parecer sonrojaron. ¿Qué quieres decir? Pregunté poniéndome en guardia. Después de un rato de un silencio incomodo, dudando dijo ya con voz seria -en realidad en algún momento tenía que decírtelo, no sé cómo lo tomarás. Sus manos torcían la toalla. En casi un susurro articuló unas palabras, mientras me miraba fijamente, -Me atraen los hombres, soy gay- dijo avergonzado. Y medio tartamudeando agregó, Creo que tú me gustas. Pero tranquilo, no te preocupes yo te respeto como eres, declaró después de unos segundos, mientras se paseaba inquieto por la habitación Y terminó diciendo -en realidad estoy hecho un lio. Dentro de la Jota paso piola, aunque afuera tengo otras movidas, espero me comprendas y no me delates-, dijo finalmente cruzando su dedo índice en su boca. Me quedé de una pieza. Todavía sonrojado y dudando si lo decía en serio. Balbuceando le respondí -gracias por confiar, no te preocupes, de mí no saldrá palabra- y corté con una sonrisa amable, cualquier intención de continuar hablando del tema. El corazón me dio un vuelco. Esa noche no logré conciliar el sueño. Me sentía atrapado en mi coraza”.

Situación que logra destrabar cuando: Un domingo paseando por la Plaza Roja, mirándole a los ojos se atreve a confesarle que estaba enamorado de él. Después de un instante eterno, Omar le responde:” ¿Por qué demoraste tanto en decirlo?”; y señala: “Nos miramos y reímos. En segundos nos abrazamos. Estoy seguro que Lenin, que descansaba en el mausoleo frente a nosotros, nos cerró su ojo momificado”.

Es esa misma época, se organizaba en el kilómetro cero de la capital la que sería sindicada por algunas y algunos como la primera manifestación de diversidades sexuales, en marzo de 1973, estudiada y difundida por Victor Hugo Robles en “Bandera hueca” y en el reciente documental “Las locas del 73”.

En “Retrato de Lenin” se representa la opinión del autor respecto de los señalamientos que la prensa hizo al otro día de esta protesta en las portadas, notas y reportajes de los principales diarios de la época, incluyendo las epístolas de izquierda:

“Al día siguiente mientras preparaba el desayuno y Omar ojeaba los diarios, le oí decir, -es una vergüenza que hayan publicado estas atrocidades- ¿Qué prensa de izquierda es esta? No se diferencian de los momios (4), remarcó con rabia. El diario “Puro Chile” titulaba, “Los maricones se tomaron el centro”, mientras el “Clarín” se pasó de la raya publicando “Ostentación de sus desviaciones sexuales hicieron los maracos en la Plaza de Armas. Las locas perdidas se reunieron para exigir poder casarse. Con razón un viejo propuso rociarlos con parafina y tirarles un fósforo encendido”.

Estos titulares, agresivos y provocadores, fueron lanzados, como se observa también por medios de izquierda, que no toleraban que el pobre con causas y reivindicaciones se distanciara de la figuración masculinizada del proletario sindicalizado, proveedor y consciente, que guardaba en su vida privada las inconsistencias de su pregonada altura moral y revolucionaria.

Misma discriminación que por aquella época se viviera luego de un conocido informe del Congreso de Estados Unidos que concluyera que los homosexuales que trabajaban en servicios públicos eran un peligro para la seguridad del Estado, a lo que le siguió la prohibición a las reparticiones públicas, supuestamente por ser susceptibles al chantaje extranjero.

He podido conocer por testimonios directos de compañeros que este mismo “razonamiento” fue utilizado en algunos círculos de militantes de izquierda que se organizaban en la resistencia y lucha durante la dictadura en Chile, restando de algunas funciones a los compañeros homosexuales por su supuesta susceptibilidad.

Durante décadas la varonilidad pareció ser un atributo cotizado en política, y no se mantuvo exenta de este influjo cultural la izquierda en el mundo. Más aún, la varonilidad parecía exaltarse con la firmeza del recio trabajador, que con su fuerza de trabajo imprimía el plusvalor apropiado por los capitalistas sin emitir una gota de aquel viril sudor.

Esta imagen cultural es posible observarla en pintores soviéticos como Aleksandr Deineka, Yuri Pimenov, Dmitri Nalbandyan, entre otros.

Según Oscar Contardo, al revisar numerosas publicaciones de la época del diario “Puro Chile”, es posible observar que “parecía tener entre sus más peligrosos enemigos a los partidarios de derecha y a los homosexuales. “Es decir, a los momios y a los maracos. En ocasiones, ambas categorías podían coincidir”.

Asimismo, resulta oportuno destacar la homofobia inexcusable que la derecha espetaba cada vez que podía y la utilización que hacía de esta para “deteriorar” la imagen pública de reconocidos representantes del mundo de la izquierda, en particular del Partido Comunista y sus cercanos. Un reconocido episodio fue cuando los diarios de derecha “La Tribuna” y “La Prensa” acusaron a Victor Jara y Rolando Alarcón (este último fuera del closet) de homosexuales y de estar en fiestas raras. Ante esto, la Comisión Política del Partido emitió una declaración, denunciando el “canallesco ataque” y respaldando a Victor Jara, pero omitiendo la defensa a Alarcón.

Décadas más tarde, en 1997, en el libro “ de Lo vivido y lo peleado” nuestro Secretario General Luis Corvalán Lepe confiesa que entre sus “pecados” contaba el haberse opuesto, en cierta ocasión, “al ingreso de un valioso artista” por el solo hecho de ser abiertamente homosexual.

Volviendo a la obra, Ricardo, el autor, reflexiona lo que muchos hemos pensado y comentado cuando se ha intentado cuestionar nuestra militancia en la izquierda al alero de estos episodios, y es que es imposible escindir al partido y a cualquier institución de la realidad social y cultural en la que viven y se desarrollan.

Es lo que Marx sostenía a lo largo de su obra respecto a que los modos de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política e intelectual en general. O, como lo señala en el Prólogo de la Contribución de la Economía Política y en El Capital, el ser social del hombre determina su conciencia, y por tanto su producción política, jurídica, cultural y espiritual.

Otra forma de decirlo es, como lo señaló Salvador Allende en el Congreso del Partido Socialista del año 1972, que señala que “las instituciones no son abstractas, sino que dependen de la fuerza social que les da vida”.

En este sentido, no es posible obviar del análisis que la configuración social, productiva y ética de la masa de trabajadores y de las esferas de poder político casi en su totalidad conformada por hombres aparentemente heterosexuales permeaba con su hipermasculinidad autocelebrada transversalmente la política y los espacios de poder institucional, social, sindical y -aunque menos- también cultural.

Asimismo, también es necesario reconocer que durante décadas de desarrollo de las fuerzas de izquierda, no existió voluntad por problematizar la sexualidad y, con ellos, las conductas, deseos estereotipos sexuales hegemónicos provenientes de una forma rígida y disciplinaria de entender la masculinidad. La íntima confesión de Don Lucho permite oficializar un mea culpa, durante el año 1997, y no sería hasta dos años después, con la construcción de la candidatura presidencial de Gladys Marín, que esto se presenta como un asunto político y programático de relevancia, gracias a la apertura de Gladys y la influencia de Pedro Lemebel en ese proceso político y social.

El libro refiere a pasajes importantes de la vida de toda persona de la diversidad, en general, y de muchos militantes de diversidad y disidencias provenientes de familias o militantes de izquierda o activistas en el movimiento de trabajadores, en particular. Toca, expresando especial sensibilidad, el asunto de la autocensura en el amor y la imposición deliberada de límites propios entre las parejas homosexuales para no exponer la vida del ser amado, para no delatar con el comportamiento, el gesto, la caricia o incluso la mirada y la proximidad.

Allí se mezclaba la organización, esparcimiento de las fiestas, la responsabilidad militante, las noticias estremecedoras y las sucesivas decisiones y tácticas de sobrevivencia, en un ambiente doblemente hostil. Esta complejidad de vidas en una sola vida logra, de alguna manera, retratarse en las siguientes líneas:

“Me habían destinado a dirigir un gimnasio. Servía de tapadera para instruir a jóvenes en el trabajo clandestino. Era un lugar en la zona alta de la ciudad, con sala de máquinas y talleres. Dábamos cursos de yoga y artes marciales. Allí conocí a Rafael y Mario. Estudiantes de Educación Física y nuevos militantes de la Jota. No ocultaban su relación de pareja. Nos hicimos buenos amigos. Para el cumpleaños de Rafael nos invitaron a su fiesta. Querían conocer a Omar. Bailamos, charlamos, reímos. En esa burbuja se diluían mis temores y regresaban los colores perdidos. Se afianzó nuestra amistad y nos volvimos un grupo íntimo y cohesionado. En las fiestas de “toque a toque” de la Disco Fausto descubrí que todavía era joven. En la actividad clandestina marchábamos a tumbos. Carecíamos de la destreza y disciplina de los viejos compañeros, duchos en persecuciones anteriores. A mediados de 1976 recibimos un golpe fulminante. La aparente quietud de los servicios de seguridad tuvo como objetivo descubrir la espina dorsal de nuestra organización. Sin percatarnos quebraron mediante torturas a un grupo de nuestros compañeros, transformándolos en delatores. Entregaron nombres, ubicación y responsabilidades. Las estructuras de la Jota cayeron una tras otra. Fue un caos. Descubierta la maniobra la instrucción fue congelar todo vínculo. Si hubiese abortado la reunión en el COPELIA, tal vez Omar estaría vivo, martillaba constantemente mi cerebro”.

Era el tiempo en que nace Fausto, primera disco orientada al publico homosexual, que tempranamente se gano un espacio en la prensa escrita de la época. De la creación del grupo Betania, de orientación católica y compuesto por homosexuales que discutían pastoralmente su orientación. Del Movimiento por la Liberacion del Tercer Sexo, decidido a luchar por la derogación del Artículo 365 del CP que penalizaba la sodomia. Tiempos de intimidación al exministro de Allende Pedro Felipe Ramírez por la DINA por su homosexualidad. Los primeros casos de fallecidos por VIH SIDA. Pocos años después, con el asesinato de la arquitecta lesbiana Monica Briones, se crea por un grupo de mujeres lesbianas feministas el movimiento Ayuquelen, cuya primera aparición, en palabras de Contardo se dio en una declaración del 1987 que reivindican “nosotras como lesbianas que asumimos una opción de vida distinta, hacemos un cambio político”.

También durante estos años Las Yeguas del Apocalipsis realizan performances que irritan a la derecha y también a los partidos de la nonata Concertación, haciendo apariciones incluso en actividades de la DC, por cierto sin permiso, deshigenizando la opción más institucional que algunos de los partidos declarados de oposición estaban urdiendo y negociando.

Quiero exponer estos episodios y procesos que se desarrollaron durante esos aproximados 15 años porque es interesante abordar un adentro y un afuera de la obra. Un adentro, en el libro, marcado por las historias de una clandestina pareja viviendo una clandestina homosexualidad sobreviviendo en medio de una de las más cruentas dictaduras. Y un afuera del PC en el que estaban también ocurriendo procesos de organización, difusión, persecución, muerte y también – y al mismo tiempo – la introducción de un estereotipo mercantil del homosexual como un ser livano, asiduo a fiestas, al consumo de drogas y una posibilidad de esparcimiento aun cuando gobernaba una dictadura inspirada en el fascismo.

Solo dos comentarios finales:

No puedo sino celebrar los relatos fuera del armario finales con los que el autor nos comparte sus elucubraciones ficcionadas sobre furtivos encuentros sexuales y amores pasajeros en diversos paisajes, como Valparaíso, Santiago o Madrid, que se sitúan en tiempos más cercanos al presente, en los que el autor ensaya su imaginarios respecto al deseo, el juego de miradas, la aparición del espacio público ya no como un no lugar, prohibitivo para todo despliegue de la identidad, sino como un escenario para la danza apetente en los márgenes de la sociedad neoliberal.

Me recuerda a los textos que Gonzalo Asalazar retrata en su libro El deseo invisible. Santiago cola antes del golpe, por cierto a muchos cuentos y pasajes de novelas de Pedro y José Donoso y a tantas historias que hemos vivido y escuchado en vida propia.

Para cerrar, quisiera recoger un pasaje de la historia principal entre Claudio y Omar, que dice:

“Claudio se detuvo indeciso y luego bajó la cubierta de su portátil. Se levantó y se acercó a la ventana. Los muchachos ya no estaban, sintió una sana envidia. ¿Serán más felices ahora que lo tienen más fácil?, se preguntó”.

Este pasaje me ha hecho florecer un conjunto de reflexiones que, imagino, varios colas y personas LGBT de mi generación alguna vez hemos tenido.

La actualidad de Chile sin duda representa un presente más amable para desarrollar el deseo y las formas de amor que más le acomoden a uno. Sin duda, también, los riesgos a perder la vida, ser golpeado o golpeada han disminuido. Las posibilidades de esparcimiento y despliegue artístico, cultural, deportivo y festivo son cada vez más variadas y colman todo tipo de espacios, públicos y privados.

En este sentido, nuestras generaciones son de algún modo un vértice, que en su niñez conoció el Chile de humor profundamente homofóbico y las prácticas sociales segregadoras y violentas que desde el seno del hogar, el liceo, la calle, el grupo de amigos y el trabajo estigmatizaba y generaba desventajas para las personas diferentes. Al mismo tiempo, también fueron conociendo en su propio cuerpo, en su propia biografía, la apertura y la valentía de luchar y no censurar el sentimiento.

Sin embargo, no es menos cierto que también en el presente se reproducen formas de discriminación y limites graves al acceso y ejercicio de derechos fundamentales para la población LGBT más pobre, trabajadora y de población.

Por ende, ningún análisis del presente puede hacerse obviando las profundas desigualdades que existen en el mundo del trabajo respecto a las personas LGBT. Por ello, es relevante avanzar en políticas de acceso a personas trans al trabajo, pero que estén acompañadas de incentivos para que puedan culminar su enseñanza escolar y al interior del mundo del trabajo obtener capacitación para ascender laboral y profesionalmente.

Si la realidad laboral del pueblo, en general, es compleja, desigual y duramente sacrificada, la realidad sociolaboral de la comunidad LGBTIQA+ en la mayoría de los casos es ciertamente más dificultosa. Por tratarse de una población vulnerada y atravesada por un conjunto de afectaciones, es importante incorporar la situación de discriminación que la aqueja, como un fenómeno fundamental para la construcción de este diagnóstico.

El año 2021 junto a MUMS, la OIT, el Sindicato Luis Gauthier y la Facultad de Psicología de la USACH desarrollamos el primer estudio en América Latina respecto a la realidad sociolaboral de la comunidad LGBTIQA+. Entre sus resultados es destable que un 23,8% de las personas encuestadas declara que en alguna oportunidad no fueron contratadas por pertenecer al colectivo de personas LGBTIQA+. Por su parte, 19, 9% del total de encuestado dice que al interior de sus relaciones laborales han sido víctimas de discriminación. Ambas cifras permiten hacernos una idea respecto de lo discriminación padecida en contextos laborales. Aproximadamente, este padecimiento es sufrido por 1/5 de la población LGBTIQA+, que le ha impedido ingresar a su empleo o le ha ocasionado alguna discriminación durante su desempeño laboral.

Ambas situaciones llaman la atención, en particular que casi un 24% declare no haber sido contratados por ser gay, lesbiana, transexual, intersexual, asexual u otro. Esto pues, esta situación evidencia una clara situación de discriminación.

Esta realidad marca nuestro presente inconcluso. Y se le añade, en el plano intersubjetivo el vaciamiento cultural que el consumismo de cuerpos ha infundido como ideología de época a las relaciones sexuales y afectivas, en general. Esto, posibilitado por lo que Juan Pablo Satherlan caracteriza como un cóctel espectacular de sustancias y tecnologías de contacto, citas y geolocalización. Estas pueden representar cierto pragmatismo sexual extremo promueve ficciones del cuerpo y prácticas sexuales que “han producido una hiperindividualización, donde las causas sexuales quedaron desvanecidas en el like de la banalización”. Algo así como un Homo Narciso, producido por las conquistas logradas en el siglo XXI y la capitalización generalizada incluso de nuestros cuerpos y nuestra subjetividad. Cuestión que dejaremos para otra oportunidad y que quizá pueda motivar la elaboración de otro libro de novelas e historias políticas y sexo-afectivas.

Ahora sí, termino:

Pienso que este libro, a 20 años del fallecimiento de Gladys Marín y a 10 años del volar alado de Pedro Lemebel, es un modesto pero justo homenaje a esa inflexión política, cultural y ética que la izquierda chilena dio, alumbrando a muchos partidos comunistas y movimientos de izquierda, respecto a la incorporación en la caracterización de los sujetos históricos de la diversidad sexual y de género, y las luchas por la erradicación de toda forma de exclusión, opresión y discriminacion, para obtener igualdad sustantiva y condiciones razonables y garantizadas de dignidad para todo ser humano. Agradezco al autor por su confianza y permitirme estas palabras, agradezco a ustedes por su paciencia y agradezco a todos los Omares que con más o menos visibilidad de su orientación sexual diferente dieron muestra de valentía en los tiempos más oscuros de este país y entregaron su vida para que hoy podamos tener estos espacios de conversación y difusión política y cultura.

Muchas gracias.

La entrada “El Retrato de Lenin. Historia de una quimera, poemario y relatos fuera del armario” se publicó primero en El Siglo.

0 Comentarios