Estudio reconstruye 200 años de lluvias y sequías en Santiago: asegura que el clima propició y acabó dictaduras

- 18 Horas, 27 Minutos

- LaTercera.com

- Noticias

Estudio reconstruye 200 años de lluvias y sequías en Santiago: asegura que el clima propició y acabó dictaduras

Chile ha sido escenario de eventos históricos profundamente influenciados por su clima. Por ejemplo, la sequía de 1924 exacerbó tensiones sociales, contribuyendo a protestas y cambios políticos. Asimismo, algunos historiadores estiman que el fenómeno de El Niño en 1982 actuó como catalizador para el movimiento social que llevó al fin de la dictadura. Se trata de dos casos destacan la interacción entre factores climáticos y procesos históricos en el país.

Para estudiar bien esta correlación, por primera vez se realizó un análisis sobre el impacto que tiene el clima en los eventos más críticos de nuestro país, desde lo económico hasta lo social.

Estudio reconstruye 200 años de lluvias y sequías en Santiago: asegura que el clima propició y acabó dictaduras

Se trata de una colaboración entre el historiador Pablo Camus y el Premio Nacional de Ciencias Naturales, Fabián Jaksic, que consideró 200 años de precipitaciones y sequías en Santiago, revelando que existe una relación directa entre los años más lluviosos y más secos con grandes eventos sociales y políticos.

“En el estudio que realizamos con el ecólogo Fabián Jaksic reconstruimos 200 años de precipitaciones registradas en Santiago y pudimos constatar que la presencia de períodos de El Niño y la Niña extremos coincidían con algunas de las crisis sociales, políticas y económicas más emblemáticas de la historia de Chile”, dice Camus.

Con la base de datos, los investigadores pudieron determinar tres hitos de la historia de Chile que están vinculados al clima. Dos estaban relacionadas con sequías y una con inundaciones.

El Niño y La Niña: cómo el clima ha moldeado las crisis sociales y políticas en Chile

El historiador sostiene que la naturaleza no es un mero telón de fondo en los acontecimientos históricos. Uno de estos hitos según los datos recopilados fue en 1924, el año más seco en dos siglos, con apenas 77 milímetros de lluvia, menos incluso que en la última megasequía. Esta extrema aridez coincidió con una de las crisis más emblemáticas de la historia republicana, intensificando el descontento social y los conflictos políticos.

Tras revisar fuentes históricas de ese periodo, descubrieron que la sequía afectó profundamente la producción de alimentos desencadenando hambrunas y provocando una gran incertidumbre social que se expresaba en descontento generalizado, huelgas y estallidos, repercutiendo de este modo en los sucesos políticos, económicos y sociales que le siguieron dice el historiador.

La revisión exhaustiva los llevó hasta los periódicos de 1924, que indicaban que “estamos, púes, a un paso del momento en que empezará el hambre a hacer sus estragos”. En agosto en el parlamento algunos honorables ya advertían sobre las posibles consecuencias de la sequía si no se tomaban medidas anticipando la falta de alimentos, la muerte de animales y la hambruna.

En septiembre se produjo el famoso “ruido de sables” y en diciembre amplios sectores sociales salieron a las calles exigiendo mejores salarios para enfrentar el alza en el precio de los alimentos. Las crisis allanó la salida de Arturo Alessandri y en marzo de 1925 se expresó con toda su intensidad a través de conspiraciones, mítines, huelgas y movilizaciones populares. Pocos meses después se produjeron las trágicas matanzas obreras de Marusia y La Coruña. Como colofón de una crisis que se prolongó por unos años los militares encabezados por Carlos Ibáñez se tomaron el poder en julio de 1927.

Las inundaciones previas a la Guerra del Pacífico

Otro episodio significativo ocurrió en 1877, cuando graves inundaciones devastaron el país poco antes de la Guerra del Pacífico. Estas precipitaciones generaron una crisis económica y social que, según algunas interpretaciones, influyó en la expansión chilena hacia el norte, dado que la explotación del salitre se convirtió en una alternativa clave para estabilizar la economía.

El historiador explica que desde mediados del siglo XIX, el país se insertó en la economía global mediante la exportación de cereales y minerales, experimentando un crecimiento económico que alimentó el optimismo de las élites. Sin embargo, esta prosperidad era vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La crisis económica de la década de 1870 desinfló las expectativas, y las exportaciones perdieron rentabilidad en los mercados internacionales.

En este contexto, el presidente Aníbal Pinto enfrentó graves dificultades, como la cesantía y el descontento social. En su discurso presidencial, señaló que ya no era posible recortar más el gasto fiscal para mitigar la crisis y el endeudamiento estatal. Se plantearon reformas estructurales y hasta un golpe para derrocar al presidente. En medio de la crisis, las catastróficas inundaciones de 1877 empeoraron la situación. Tras las intensas precipitaciones del 14 de julio, Benjamín Vicuña Mackenna describió la “noche triste de Chile”, señalando que al amanecer “los ríos habían desaparecido de Chile: no había sino mares”.

A pesar de la recesión económica, la crisis se agravó por malas cosechas, escasez de alimentos, y la destrucción de infraestructuras como puentes y vías férreas. El alza de los precios de los alimentos golpeó a una gran parte de la población. Según Camus, académico de la Pontificia Universidad Católica, las élites comprendieron que los recursos derivados de la incorporación del salitre podrían aliviar la situación y estabilizar la economía, reduciendo el hambre y la incertidumbre social.

¿Coincidencia o relación directa entre clima y crisis sociales?

A pesar de que los autores descartan un determinismo geográfico, sostienen que “los fenómenos climáticos extremos pueden agravar las condiciones políticas y económicas, favoreciendo crisis sociales”. La escasez de alimentos y la destrucción de infraestructuras, como vías de comunicación y viviendas, aumentan la incertidumbre y el descontento.

A fines del siglo XIX, Chile enfrentó otra serie de eventos climáticos extremos: en 1899 y 1900, las lluvias en Santiago superaron los 800 milímetros anuales (más del doble del promedio), causando inundaciones masivas en la capital y otras regiones del país. Estas catástrofes coincidieron con la aparición de los primeros movimientos sociales modernos, como la huelga de la carne y las manifestaciones en Valparaíso. La escasez de alimentos, la destrucción de viviendas y el descontento generado por estos desastres climáticos contribuyeron al fortalecimiento del movimiento obrero.

En 1968, en pleno proceso de reforma agraria, una nueva sequía marcó el destino de muchas comunidades rurales. Aunque se entregaban tierras a los campesinos, la falta de agua limitaba severamente su uso productivo. Esto generó tensiones y conflictos que quedaron reflejados en debates parlamentarios y discursos presidenciales de la época. Como en 1924, pocos años después del evento climático, los militares tomaron el poder, marcando un nuevo quiebre en la historia del país.

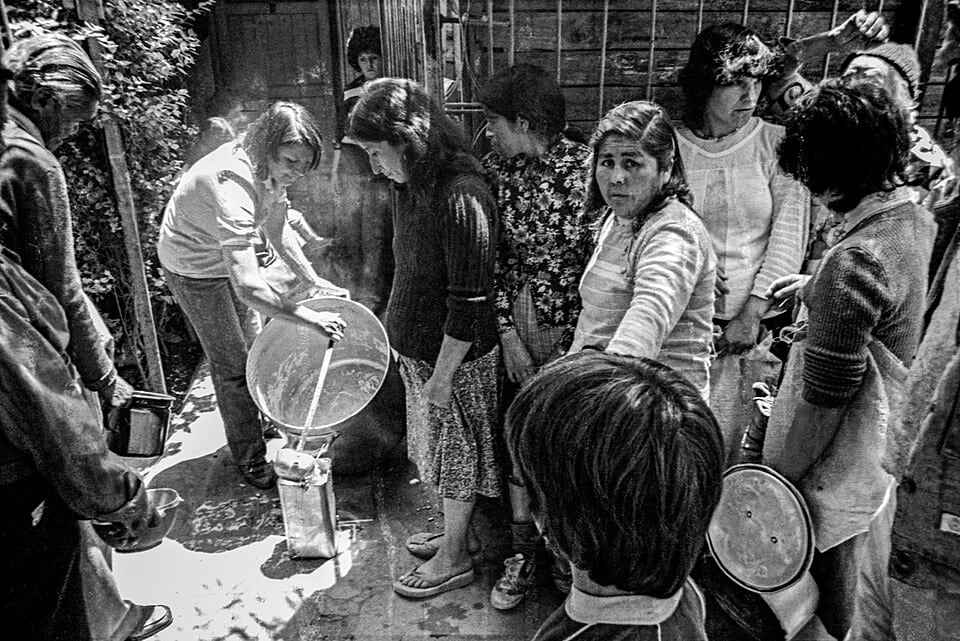

Finalmente, en 1982, Chile experimentó una de las peores inundaciones de su historia, apenas dos semanas después de que una crisis económica disparara el precio del dólar de 39 a más de 50 pesos. Las aguas arrasaron poblaciones en la ribera del Mapocho, el Canal San Carlos y otros sectores vulnerables de Santiago. Este desastre, paradójicamente, fue un punto de inflexión en la dictadura: tras una década de represión y fragmentación social, la catástrofe generó un renacer de la solidaridad entre los sectores populares, con la aparición de ollas comunes y redes de ayuda mutua. Este proceso de recomposición social precedió a las grandes protestas de 1983, que marcaron el inicio del declive del régimen militar.

Según la investigación, estos casos evidencian cómo los fenómenos climáticos han sido factores determinantes en algunos de los episodios más relevantes de la historia chilena. Aunque no pueden considerarse como la única causa de los cambios sociales y políticos, su impacto en la economía, la seguridad alimentaria y la organización social ha sido innegable.

Camus dice que el aprendizaje de su investigación es claro. “En una sociedad previsora y con una planificación y ordenamiento del territorio adecuados probablemente los fenómenos climáticos extremos estarían más amortiguados y estas circunstancias tendrían un impacto socioeconómico menor”.

Agrega que, nuestra historia ambiental demuestra que la naturaleza influye en los acontecimientos históricos, por lo que es imprescindible considerar esta interacción en políticas públicas y planificación territorial. La imprevisión tiene costos humanos, económicos y políticos. Los llamados “desastres naturales” pueden agravar el descontento y generar crisis.

Según Camus, el estudio busca sensibilizar sobre la relación entre sociedad y entorno, revelando nuestras vulnerabilidades ante eventos extremos, o como los llamó el historiador Rolando Mellafe, “acontecimientos infaustos”.

Actualmente, es un hecho que el cambio climático podría transformar nuestra historia, agravando crisis políticas, económicas y sociales. El historiador llama a asumir políticas proactivas para mitigar el impacto de inundaciones y sequías. Dado el pronóstico científico, es crucial fortalecer el ordenamiento territorial y prevenir las consecuencias de fenómenos climáticos extremos. La historia lo demuestra, enfatiza.

0 Comentarios